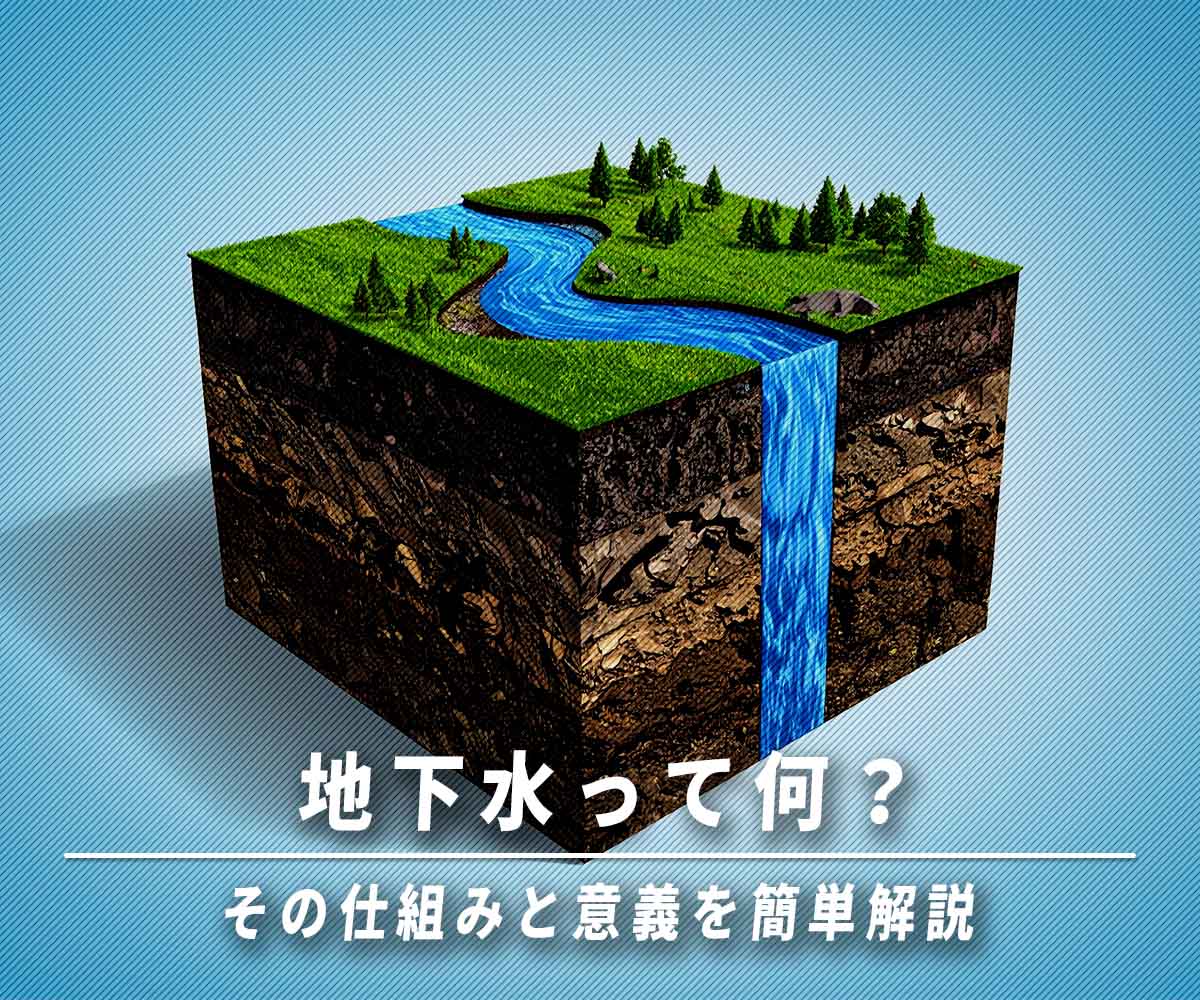

地下水って何?その仕組みと意義を簡単解説

「土壌汚染とかの問題でよく地下水って聞きますが、どういう仕組みなんでしょうか。」

「確かに気になりますね。では、解説します。」

まずは自己紹介

弊社、株式会社メイプル・リンクは、創業34年のセントラル浄水器メーカーです。セントラル浄水器『ソリューヴ』の企画・製造・販売を行なっております。長年セントラル浄水器の販売を行なっている弊社が、気になる疑問についてお応えします。

地下水とは何か

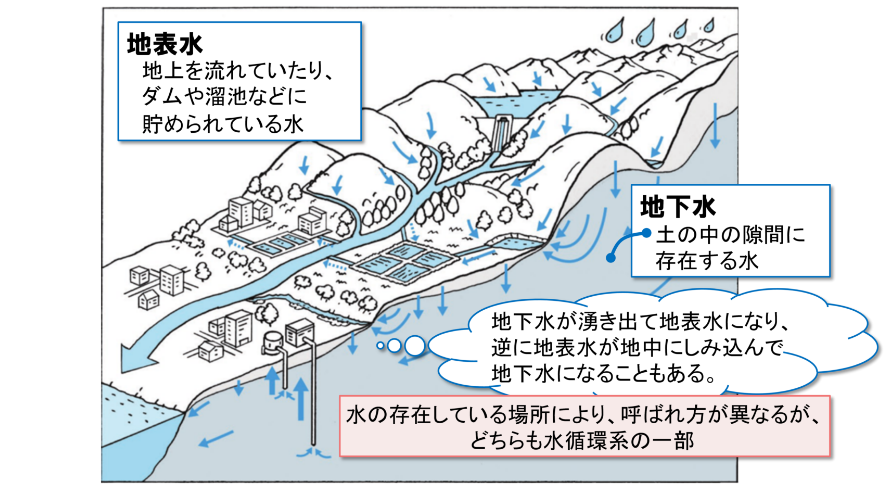

私たちの生活に欠かせない水資源として、地下水は重要な役割を果たしています。地下水とは、雨などが地表面から浸透し、土や岩の隙間に存在する水のことです。地表水との違いから、水循環のプロセス、流動の特徴までを詳しく見ていきましょう。

まず、地下水を理解するためには、地表水との比較が有効です。地表水は、渓流や川のように地上を流れ、貯水池やダムに貯められる水を指します。これに対し、地下水は地中深くに存在し、土中の隙間を満たしています。地下水は土中の隙間が全て水で満たされた飽和状態の水を主に指し、不飽和状態では水と空気が混在します。このような特徴から、地下水は重力だけでなく圧力によっても流れ、場所によっては下から上へ移動することもあります。

地表水と地下水の関係

地表水と地下水は、別々のもののように思われがちですが、実際には水循環の一部として一体的に循環しています。例えば、山に降った雨が地表面に浸透して地下水となり、谷や崖の下で湧水として再び地表に出てくることがあります。また、河川が扇状地に流れ込むと、一部が地中に浸透して地下水に変わり、農地のかんがい用水として利用された水も同様に地下へ浸透します。

こうした循環の中で、地下水は地形や地質、圧力などの条件により三次元的に流動します。地表水と地下水を分けて考える場合でも、相互に影響を及ぼす可能性が大きい点に注意が必要です。これにより、水資源の管理が複雑になる一方で、安定した供給源として機能します。

内閣官房水循環政策本部 地下水マネジメント推進プラットフォーム 「地下水とは」より引用

- 地表水:重力により高いところから低いところへ流れる。

- 地下水:圧力も影響し、下から上への流れも可能。

- 循環例:雨→浸透→地下水→湧水→河川→海。

「なるほど。」

地下水の循環の仕組み

地下水の循環は、地表水に比べて非常に緩やかです。地表水の流速が毎秒1cmから数10cm程度であるのに対し、地下水は毎秒0.01cmから0.1cm、時には0.001cm未満と遅いです。これを1日単位で考えると、地表水は1kmから数十km移動する一方、地下水は10mから100m、または1m未満しか進まない場合があります。

この遅さは、地下水の循環時間に直結します。河川の最上流から海まで数日で到達する地表水に対し、地下水は浅い局所循環で数ヶ月から数年、広域や深部の循環では20年から30年、時には50年以上かかることもあります。調査する地下水の場所や深さによって、時間スケールが大きく異なるため、観測方法も調整が必要です。

水質汚染の影響

循環の遅さが、水質汚染の表れ方に違いを生み出します。河川では汚濁物質が数日で下流に拡散しますが、地下水では数年から数十年かけて徐々に伝わります。これにより、地下水の汚染は発見が遅れやすく、長期的な影響を及ぼす可能性が高いです。地下水の汚染は、土壌や地質条件によって広がり方が変わるため、早期の監視が重要です。

例えば、工場からの汚染物質が地下水に浸透した場合、地表水のようにすぐに流出せず、蓄積されてから問題が顕在化します。この点で、地下水は安定した資源ですが、汚染リスクを考慮した管理が必要です。

- 地表水の汚染:数日で拡散。

- 地下水の汚染:数年~数十年で伝播。

- 影響例:下流域への遅延影響。

「一度土壌汚染になると大変ですね。」

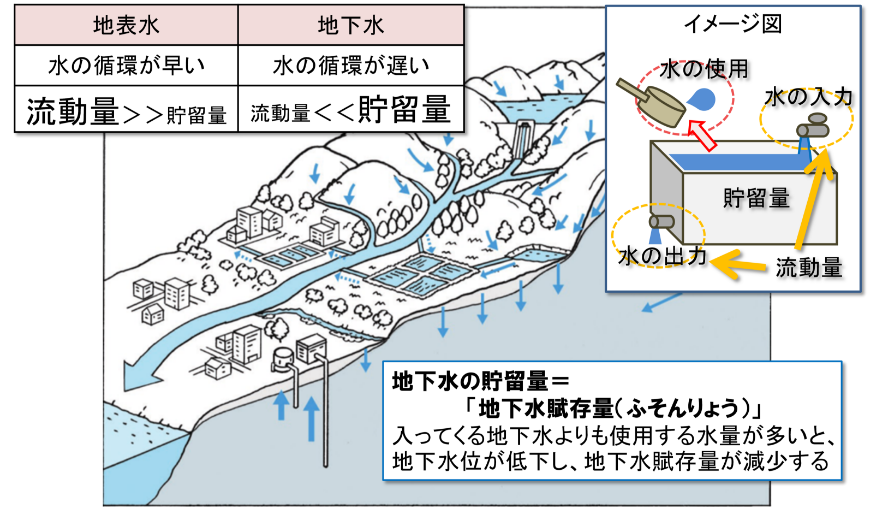

地下水の流動量と貯留量

地下水の特徴として、流動量(循環量や水収支量)と貯留量(賦存量)のバランスが挙げられます。地表水では循環量が貯留量より大きく、河川の流量が主な指標となります。一方、地下水は循環が緩やかなため、貯留量が循環量を上回り、これを地下水賦存量として資源評価に用います。

取水利用の影響も異なります。河川では取水後、数日で水位や流量が回復しますが、地下水は循環量が小さいため、大量取水で貯留量が減少し、地下水位の低下や周辺井戸への影響が生じます。特に、過剰取水は地盤沈下や塩水化を引き起こすリスクがあります。

内閣官房水循環政策本部 地下水マネジメント推進プラットフォーム 「地下水とは」より引用

渇水時の役割

渇水時には、地下水の意義がより明確になります。地表水ではダムや河川の水が減少し、水道などの優先割り当てが行われますが、地下水は貯留量が大きいため、短期的には安定した供給源となります。しかし、降雨不足や利用増加で地下水位が低下し、浅井戸の取水が困難になる場合もあります。

渇水時の地下水位回復は、季節変化に依存します。地表水のダムが枯渇しても、地下水は貯留量の多さから回復が遅延しますが、長期的に見て安定性を提供します。地下水は渇水時のバックアップ資源として機能しますが、持続可能な利用が鍵です。

- 地表水の渇水:ダム水量減少、優先割り当て。

- 地下水の渇水:水位低下、地盤沈下リスク。

- 回復例:季節降雨による地下水位の上昇。

「なるほど。確かに。」

地下水の意義と利用のポイント

地下水は、私たちの生活を支える隠れた資源です。その仕組みを理解することで、水資源の持続可能な管理が可能になります。地下水は地表水と一体的に循環し、遅い流動が安定性を生み出しますが、汚染や過剰利用のリスクも伴います。

意義として、まず水循環の鍵を握っている点が挙げられます。雨の浸透から湧水までのプロセスは、自然のフィルターとして水質を浄化します。また、渇水時や災害時の代替水源として重要です。地下水の賦存量は資源評価の基盤となり、長期的な計画に不可欠です。

管理と保全の重要性

地下水の利用では、流動量と貯留量のバランスを考慮したアプローチが必要です。過剰取水を避け、汚染防止のための監視を強化しましょう。地質条件による流動の三次元性を理解すれば、より効果的な保全が可能です。

例えば、扇状地での浸透や河川との相互作用を活用した管理が有効です。地下水の時間スケールが長いため、短期的な観測では不十分で、長期モニタリングが求められます。これにより、水資源の持続可能性を高められます。

- 意義:水循環の安定化、浄化機能。

- 利用ポイント:バランス取水、汚染監視。

- 保全例:長期観測と地質分析。

地下水の仕組みを深く知ることで、その意義がより明確になります。日常的に利用される水の源として、地下水を大切に守っていきましょう。

「長期的なモニタリングが大事ですね。」

参照:内閣官房水循環政策本部 地下水マネジメント推進プラットフォーム 地下水の基礎

「いかがでしたでしょうか。地下水の仕組みと意義について解説しました。」

「はい。よく分かりました。」

おすすめ関連記事

「以下の関連記事も、是非ご覧ください。」