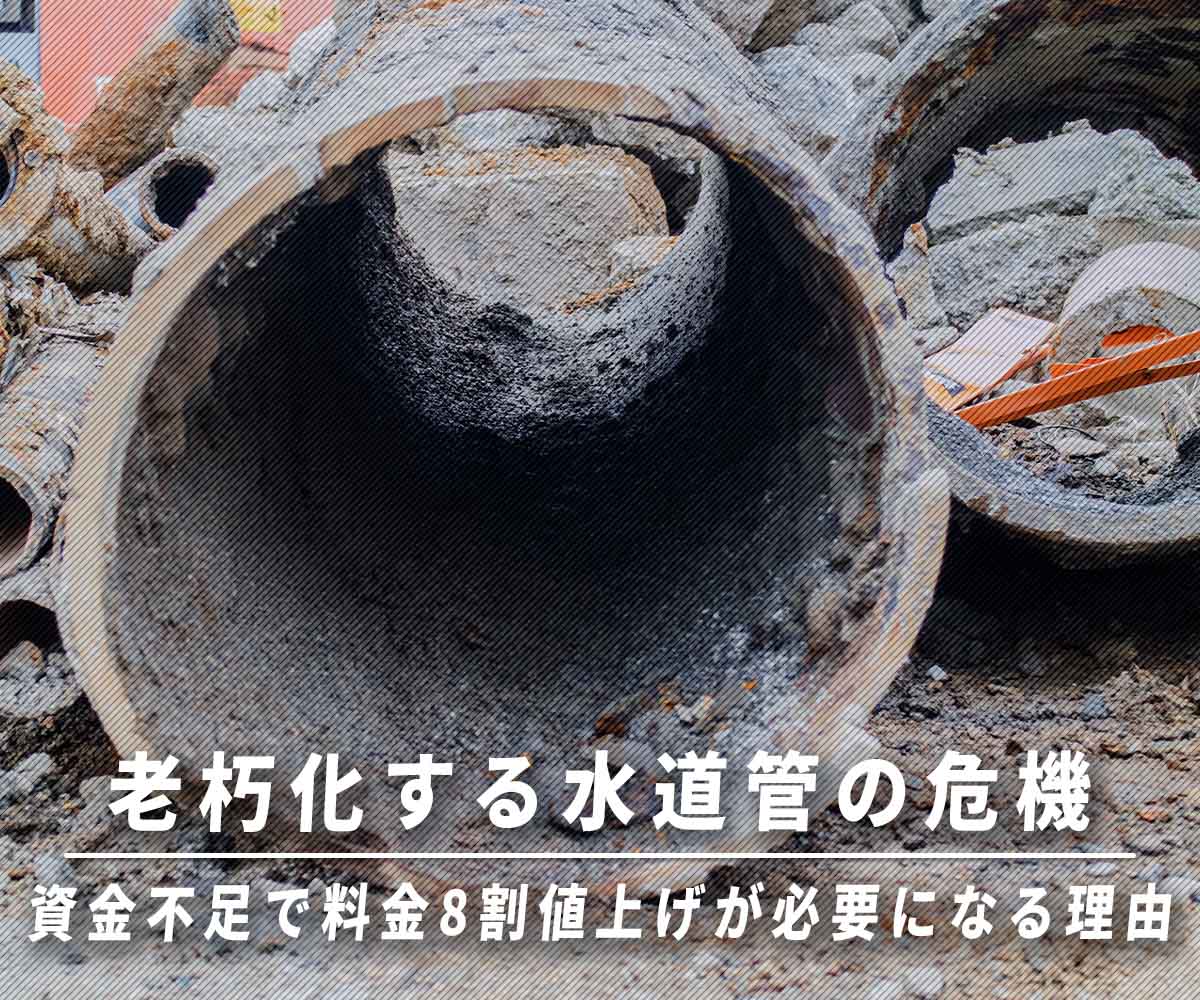

老朽化する水道管の危機:資金不足で料金8割値上げが必要になる理由

「水道管の老朽化問題が全国的に問題になっていますが、老朽水道管の更新資金不足というニュースをみました。」

「確かに気になりますね。では、解説します。」

まずは自己紹介

弊社、株式会社メイプル・リンクは、創業34年のセントラル浄水器メーカーです。セントラル浄水器『ソリューヴ』の企画・製造・販売を行なっております。長年セントラル浄水器の販売を行なっている弊社が、気になる疑問についてお応えします。

老朽水道管の更新資金足りない!?

全国の上水道事業の99%が、水道管など設備の更新に必要な資金を確保できていない恐れがあることが財務省所管の研究所の調査で分かった。更新費用を水道使用料だけで賄おうとする場合、料金を平均で8割引き上げる必要があることも明らかになった。近隣自治体との業務共同化などコスト削減策が急務となる。

上水道事業は原則として、必要な経費を住民が支払う使用料で賄う。もっとも、将来の収支見通しが甘く、費用を料金に十分に反映できていない自治体が多いとの見方がある。単年度の損益は黒字を確保できていても、実は手元資金が少なく、老朽化した水道管を更新する資金までは準備できていない例もある。

日本経済新聞「老朽水道管、更新資金足りない 財務省研究所「平均8割値上げ必要」」より引用

参照:財務総合政策研究所 上水道事業者の資金繰りの研究

日本の上水道事業が危機的な状況に直面しています。財務省所管の研究所による調査で、全国の上水道事業の99%が水道管などの設備更新に必要な資金を確保できていない可能性が明らかになりました。この調査によれば、設備更新費用を水道使用料だけで賄う場合、平均で約83.2%の料金値上げが必要とされています。この深刻な状況は、老朽化した水道インフラの維持や更新が喫緊の課題であることを示しています。

「なるほど…。」

水道事業の資金繰りの現状

99%の事業者が資金不足

財務総合政策研究所が全国1,241の上水道事業者を対象に、2013年度から2022年度の会計データを分析した結果、全体の99%にあたる1,228事業者が事業継続に必要な金額を水道使用料で賄えていないことが判明しました。さらに、設備投資に回せる十分な現金を確保できていない状況も明らかになりました。この分析は、給水人口5,000人を超える事業者を対象に行われ、資金繰りの実態を「年間使用料で経費を賄えているか」「手元にどれだけ現金を残せるか」の2つの観点から評価しています。

多くの自治体では、単年度の損益は黒字を確保できていても、将来の設備更新を見据えた内部留保が不足しています。これは、将来の収支見通しが甘く、必要な経費を水道料金に十分反映できていないことが原因と考えられています。結果として、老朽化した水道管の更新や保守のための資金が不足し、事業の持続可能性が脅かされています。

水道料金の現状と値上げの必要性

国土交通省によると、2022年度末時点で一般家庭の月額水道料金は全国平均で3,332円です。しかし、現在の設備を維持し、必要な内部留保を確保するには、平均で83.2%の料金値上げが必要とされています。これは、単純計算で月額料金が約6,100円に上昇することを意味します。この大幅な値上げは、住民にとって大きな負担となる可能性があり、自治体にとって料金改定は政治的なハードルが高い課題です。

一部の自治体では、物価高対策として水道料金の値下げや基本料金の免除を行っていることも、資金繰りをさらに難しくしています。たとえば、東京都では2025年6月から9月、または7月から10月の4カ月間、すべての一般家庭の水道基本料金を無償にする施策を実施しています。このような施策は住民の生活支援には有効ですが、長期的なインフラ維持の観点からは逆効果となる可能性があります。

「今回の東京都の施策も基本料金なので、そこまでのインパクトは感じないという声もありますね。」

老朽化する水道インフラの実態

水道管の老朽化とその影響

総務省などのデータによると、全国の上水道は1975年頃に整備が進んだため、法定耐用年数の40年を過ぎた水道管が全体の2割を超える状況です。老朽化した水道管は、漏水や破裂のリスクを高め、緊急時の対応にも支障をきたす可能性があります。実際に、全国各地で老朽化した水道管による事故が報告されています。

- 京都市では2025年4月、市内の幹線道路の地下を走る水道管が破損し、広範囲に冠水が発生しました。

- 神奈川県鎌倉市でも同年6月、水道管の破裂により約1万世帯が断水する事態に至りました。

これらの事故は、老朽化したインフラが地域住民の生活に直接的な影響を及ぼすことを示しています。漏水や断水は、日常生活だけでなく、経済活動や公共サービスにも大きな影響を及ぼし、早急な対策が求められます。

鎌倉市で水道管破裂による道路冠水!断水1万世帯の背景と冠水の基礎知識資金不足がもたらすリスク

手元の現金が不足している事業者は、日常的な保守だけでなく、緊急時の対応にも支障をきたす可能性があります。たとえば、漏水事故が発生した場合、迅速な修復が求められますが、資金不足により適切な対応が遅れると、被害が拡大する恐れがあります。また、老朽化した水道管の更新が進まなければ、将来的にさらに深刻なインフラの劣化が進むことが懸念されます。

人口減少が進む日本では、水道インフラの需要が減少する地域も増えており、インフラの縮小や効率化が不可欠です。しかし、資金不足により、こうした戦略的な投資が難しい状況が続いています。

「なるほど。」

なぜ資金不足に陥っているのか

収支見通しの甘さと料金設定の問題

上水道事業は、原則として住民が支払う水道使用料で必要な経費を賄う仕組みです。しかし、多くの自治体では、将来の設備更新を見据えた収支見通しが不十分であり、必要な経費を料金に反映できていません。単年度の黒字を確保できていても、長期的な視点での資金計画が欠如しているため、設備更新のための内部留保が不足しています。

また、水道料金の値上げは住民の反発を招くため、自治体は料金改定に慎重になりがちです。政治的な配慮や短期的な住民の負担軽減を優先するあまり、長期的なインフラ維持が後回しにされるケースが少なくありません。この結果、資金不足が慢性化し、老朽化した水道管の更新が遅れる要因となっています。

人口減少とインフラ需要の変化

日本の人口減少は、水道事業の資金繰りにさらなる圧力をかけています。人口が減少すると、水道使用量が減少し、料金収入も減少します。一方で、既存の水道インフラを維持するためのコストは、人口の増減に関わらず一定程度必要です。このミスマッチが、資金不足を加速させる要因となっています。

特に地方では、人口流出による需要減少が顕著であり、インフラの縮小や集約が必要です。しかし、こうした戦略的な見直しには、多額の初期投資や自治体間の調整が必要であり、資金不足の事業者にとってハードルが高いのが現状です。

「水道は生活基盤ですので、その料金の値上げは反発に繋がります。納得のいく内訳の公表やその使途の透明性も重要だと感じますね。」

解決策としてのコスト削減と事業統合

近隣自治体との業務共同化

資金不足を解消するためには、コスト削減策が不可欠です。財務省の調査では、近隣自治体との業務の共同化や事業統合が有効な手段とされています。たとえば、複数の自治体が共同で水道事業を運営することで、運営コストを削減し、効率的な設備投資が可能になります。すでに大阪府内の自治体などでは、こうした取り組みが進められています。

業務共同化のメリットは、以下のような点にあります。

- 管理や保守のコストを共有できる

- 大規模な設備投資を共同で計画・実施できる

- 専門知識や技術の共有により、運営の効率化が図れる

これにより、個々の自治体が単独で抱える資金不足のリスクを軽減し、持続可能な水道事業の運営が可能になります。

市街地の集約とインフラ縮小

人口減少を踏まえたインフラの縮小も、重要な選択肢です。市街地の集約により、必要とされる水道インフラの規模を縮小することで、維持コストを削減できます。たとえば、過疎地域での水道管の更新を抑制し、人口が集中する地域にインフラを重点的に配置する戦略が考えられます。

ただし、インフラ縮小には地域住民の理解と協力が必要です。地域のライフラインである水道の縮小は、住民生活に直接影響するため、慎重な計画とコミュニケーションが求められます。

料金改定の必要性

コスト削減策と並行して、水道料金の適切な改定も避けられない課題です。調査結果によれば、平均83.2%の値上げが必要とされていますが、住民の負担感を軽減するためには、段階的な値上げや低所得者向けの支援策を組み合わせることが重要です。また、料金改定の透明性を高め、住民にその必要性を丁寧に説明することで、理解を得やすくなります。

「業務を共同化するにも、料金改定するにも、やはり透明性が重要視されそうです。」

政策への反映と今後の展望

調査結果の活用と監査の強化

財務省は今回の調査結果を自治体や総務省、国土交通省と共有し、毎年の実地監査などに活用する方針です。これにより、各自治体の資金繰りの実態をより詳細に把握し、適切な支援策や指導を行うことが期待されます。特に、資金不足が顕著な事業者に対しては、コスト削減や事業統合の具体的なプランを提案するなど、積極的な介入が必要となるでしょう。

持続可能な水道事業に向けて

日本の上水道事業は、老朽化するインフラと資金不足という二重の課題に直面しています。この問題を解決するには、コスト削減、事業統合、料金改定、そしてインフラの戦略的縮小を組み合わせた総合的なアプローチが不可欠です。住民の生活を支える水道インフラの持続可能性を確保するためには、自治体、住民、政府が一体となって取り組む必要があります。

今後、人口減少による水需要の変化など、新たな課題も予想されます。こうした変化に対応するためには、長期的な視点での資金計画と、柔軟なインフラ管理が求められます。

まとめ

日本の水道事業は、老朽化したインフラと資金不足という深刻な課題に直面しています。調査によれば、99%の事業者が資金不足に陥っており、平均83.2%の料金値上げが必要とされています。漏水や断水事故の増加は、この問題が地域住民の生活に直接影響を及ぼしていることを示しています。解決策として、近隣自治体との業務共同化やインフラの縮小、適切な料金改定が求められます。持続可能な水道事業を実現するためには、自治体と住民が協力し、長期的な視点でインフラを管理していくことが不可欠です。

「いかがでしたでしょうか。老朽水道管の更新資金のレポートについて解説しました。」

「はい。よく分かりました。」

おすすめ関連記事

「以下の関連記事も、是非ご覧ください。」